Сергей, расскажи, пожалуйста, как ты решил стать издателем.

«Гилея» появилась в самом конце 1980-х, а еще в конце 1970-х или раньше я заинтересовался русскими футуристами и заумниками, находил в книжных магазинах и у букинистов разные научные и литературные сборники, подбирал публикации — их было тогда, конечно, чрезвычайно мало. Даже «выпустил» несколько машинописных книжек — Крученых и Малевича. «Гилея» — это название российской футуристической группы, наиболее новаторской, самой последовательной и радикальной, из которой потом очень многое возникло в литературе и искусстве. Я тогда просто читал стихи и воспоминания, интересовался авангардной живописью — все это, особенно на фоне доминирующего искусства, казалось чрезвычайно любопытным и неожиданным. В этом было что-то очень привлекательное и подобное найденным сокровищам, но, конечно, не в смысле их стоимости, а в смысле абсолютной ни на что непохожести и загадочной иррациональности. Примерно так же Николай Иванович Харджиев рассказывал, что купил в молодости сборник кубофутуристов «Дохлая луна» (или «Затычка», я не помню) и был потрясен на всю оставшуюся жизнь. С этого началась его любовь к авангарду. А мне удалось купить некоторые книжки Крученых 1920-х годов: первой, помню, была его «Сдвигология», куда вошли теория и «модельные» стихи. Еще в те годы по рукам ходили самиздатские Хармс и Введенский, и я начинал понимать, что это все между собой очень связано, идет из одного корня. Но об издании таких книг тогда, в 1970-е и почти все 1980-е, и речи быть не могло.

А как пришла сама идея организовать издательство? Тогда еще не было книжного магазина «Гилея», чем ты занимался в то время?

С осени 1989-го я работал младшим научным сотрудником в академическом Институте государства и права, защитив на факультете психологии МГУ диссертацию по «криминальным» конфликтам. А готовил ее, будучи еще сотрудником Института по изучению причин преступности. Кстати, идея моей работы возникла из «Случаев» Хармса. Я задолго до этого начал общаться с литературоведами и с новыми авангардными поэтами, познакомившись с жившим в Херсоне исследователем Крученых Сергеем Сухопаровым, который ввел меня в круг этих людей. Он потом издал в Германии биографию Крученых и отличный сборник воспоминаний о нем. Познакомившись через него с итальянским славистом Марцио Марцадури, я увлекся заумником Игорем Терентьевым, начал разыскивать его неизвестные материалы. Часто бывал у Геннадия Айги, мудрого человека, который рассказал и подсказал много интересного. Как раз он посоветовал мне идею издания пятитомника Малевича, познакомив с Троэльсом Андерсеном, первым составителем собрания сочинений Малевича на английском. Из тех, кто подавал блестящие идеи, хочу еще вспомнить Юру Николаева, он свел меня с Режисом Гейро, чтобы мы начали готовить книги Ильязда и придумывать много другого. Правда, это было уже позже. А в те самые ранние времена я встретился с одним эстонским исследователем-славистом, Рейном Круусом, он умер в начале 1990-х. Он мне сказал: «Вы этим так интересуетесь, а почему бы вам самому книжки не издавать?» Не то чтобы я после этой фразы немедленно бросился организовывать издательство, но помню о ней до сих пор. Возможно, именно этот импульс мною сейчас и руководит — поделиться, сделать достоянием других то, что я сам считаю важным. Если быть справедливым, то моя «Гилея» появилась даже раньше декабря 1989 года, когда я зарегистрировал ее при Советском фонде культуры. Примерно за год или два до этого возникло издательское агентство «Гилея» при одном из московских кооперативов. Кооператив, чтобы заработать деньги, решил при моей помощи выпускать репринты, тогда их сделали три — Ходасевича, Северянина и Михаила Кузмина. Но я при этом предприятии надумал огромные авангардные планы: и поэты журнала «Транспонанс», и Александр Введенский, и собрание сочинений тогда еще живого обэриута Игоря Бахтерева, и собрание стихотворений Геннадия Айги, и разные сборники под редакцией Владимира Друка, веселого поэта, кажется, забытого у нас, живущего уже давно в США…

А с Харджиевым тебе доводилось общаться?

Да, но это было уже после того, как я начал самостоятельно делать книги. Он тогда жил еще в Москве и неожиданно сам мне позвонил, потому что я выпустил двухтомник Введенского, это было начало 1993 года. Я его не искал, стеснялся и боялся, зная от других, что он якобы тяжелый человек и т.п. Говорили, что он чуть ли не всех приходящих спускает с лестницы. Я знал, что у него испортились отношения с Михаилом Мейлахом [литературовед, специалист по романской филологии и новейшей русской литературе — прим. ред.], который подготовил гилейское «Собрание произведений» Введенского. Надо сказать, что меня ни Харджиев, ни его жена Лидия Чага с лестницы не спускали, хотя я бывал в квартире на Кооперативной улице и даже тайком от него издал его собственную книжку. Расскажу про нее. Дело в том, что Харджиев долгие годы дружил с Крученых и адресовал ему шуточные стихотворные послания, подписываясь как Феофан Бука. Впоследствии книжку собрал и перепечатал сам Крученых на пишущей машинке. Получившуюся «Крученыхиаду» в виде самиздатской брошюры издал в 1986-м живший тогда в Ейске поэт-трансфурист Сергей Сигей. Он предложил мне переиздать ее в Москве уже в типографском виде, попросив ни в коем случае не сообщать об этих планах Харджиеву, потому что тогда работа остановится. Я выпустил ее тиражом в 150 нумерованных экземпляров в серии, где вышли также стихи Игоря Терентьева, эссе Геннадия Айги, стихи и проза Юрия Марра, трактат о лени Малевича, стихи «наивного» поэта Петра Смирнова, драмы Владимира Казакова. Когда Харджиев узнал от меня об этом, он не ругался, однако в экземпляре, который я ему подарил, вычеркнул часть вступительной статьи Сигея, дописал новые стихи и попросил заново издать книгу в этой редакции. Чага однажды позвонила мне домой ранним утром и сказала, что не надо больше ходить к Николаю Ивановичу и впутывать его в свои делишки. «Правда, — добавила она, — Николай Иванович вас ценит за то, что вы делаете, но я другого мнения. Я была первой пионеркой и потому знаю вас, проходимцев». «Крученыхиаду» в новом варианте я переиздал через десять с лишним лет, включив стихи в уже посмертный сборник харджиевских сочинений.

Николай Харджиев и Алексей Кручёных. Фото из машинописного издания «Крученыхиады» 1986 года

Фото: hylaea.ru

Первая книжка, которую ты издал, была «Кукиш прошлякам», если я не путаю.

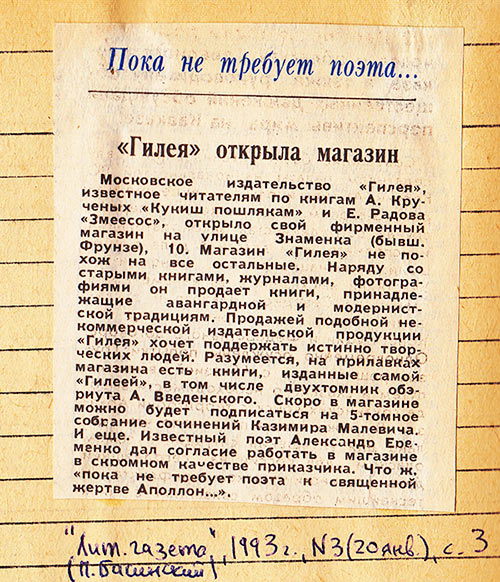

Одновременно в 1992 году вышли две книги. Первая — «Кукиш прошлякам», составленная из трех изданий Крученых 1920-х годов, тех самых, что я покупал у букинистов. Вторая — «Змеесос» Егора Радова. Тогда я начал интересоваться и теми, кто, на мой взгляд, является продолжателями дела русского авангарда, несмотря на большой временной разрыв. Я считал и сейчас так же думаю, что авангард — это, может быть, самое важное в русской литературе ХХ века, и это должно было дать какие-то ростки. Чаще всего они оказывались слабыми, но бывали и настоящие. С Егором у нас были дружеские отношения, мы довольно часто встречались. До этого мы вместе редактировали малотиражную газету «Северная Гилея», выходившую в Новодвинске Архангельской области. Кстати, Радов был одним из первых публикаторов Введенского.

Ты действительно чувствуешь некую преемственность Радова или, например, Пименова к той традиции? Ты ощущаешь, что смог преодолеть этот временной разрыв каким-то образом?

Конечно, я чувствую преемственность этих писателей по отношению к тому авангарду. Думаю, что мне это даже проще было увидеть тогда, пока не появилось столько всякого постмодернистского и авангардистского. Но гораздо более сложный вопрос в том, можно ли говорить о традиции применительно к авангарду? И если в нем есть традиция, то являются ли продолжателями его дела те, кто наследует этой традиции? Настоящими его продолжателями, по-моему, могут быть как раз те писатели и художники, которые не являются приверженцами традиции, но, может быть, становятся новыми творцами духа, который там содержится. На мой взгляд, Пименов является важнейшим разработчиком линии или даже возделывателем поля, но никак не наследником традиции. Он не перенимает прием или форму, вообще некую эстетику, что совсем не главное в футуризме или в дада, но в Пименове есть сумасшествие, неукротимость и ухмылка того и другого. Бренер, безусловно, близок, родствен всем этим критическим течениям в искусстве, и он это сам хорошо осознает и даже проговаривает. Связь тут очень глубокая, в двух словах сказать об этом невозможно. С началом авангардной эры прочно связаны Владимир Казаков и поэты «Транспонанса». Вместе с тем есть огромное количество людей, которые просто продолжают традиции, но являются всему этому чужими. Можно часто говорить слова «Малевич» или «Маяковский», «заумь» или «дада», сочинять алогичные стихи или устраивать авангардистские перформансы и конференции, но не иметь к этому никакого отношения. И я видел своей задачей понять эти вещи для себя и, кажется, во многом следовал просто чутью. И старался главным образом печатать неизвестные первоисточники, поэтому всегда уклонялся от всевозможных предложений таких людей: я не в состоянии был всем подобным заниматься, да еще и множить его. Но ни они, ни те, кто исследует авангард, так и не поняли, почему я издаю Бренера или почему в «Гилее» вдруг появились анархисты, но при этом я не хочу готовить тот или иной научный сборник или издавать какого-то современного поэта, считающего себя авангардным.

После Радова и Крученых вышел знаменитый двухтомник Введенского?

Это была огромная научная работа. Если бы над книгой столько времени не трудились, она, возможно, вышла бы в «Гилее» первой. Поначалу ко мне попал машинописный сборник его стихов — меня они совершенно поразили. Потом мой отец из поездки в США привез мне первый том двухтомника издательства «Ардис», изданный в 1980 году, второй том вышел на несколько лет позже, но и он мне потом достался. Я начал искать Мейлаха, кажется, еще в середине 1980-х, и не сразу нашел: он вернулся в Ленинград из лагерей, выпущенный по помилованию Горбачева. Когда я всерьез занялся издательскими планами, мы договорились сделать не переиздание ардисовского двухтомника, а новую редакцию. Он подключил к работе Эрля [Владимир Эрль — поэт, прозаик, текстолог. — прим. ред.]. Вместе они начали готовить собрание, сидели над ним года три, а то и больше.

Введенский вышел большим тиражом, как его вообще удалось издать?

10 000 экземпляров, но тогда вообще были такие тиражи. Издать, конечно, было непросто. Денег было недостаточно. К тому же был большой дефицит бумаги и очень ограниченное число типографий. Советский фонд культуры, при котором «Гилея» первое время существовала, возглавлял академик Лихачев. Я сочинил письмо в Архангельский целлюлозный комбинат, производивший писчую бумагу, и Лихачев его подписал — там было сказано, что надо помочь молодому издательству купить бумагу. Мы с моим приятелем нашли сравнительно небольшие деньги и по государственной цене купили у комбината два вагона бумаги. Один передали издательству «Наука» на издание Введенского, которое печаталось в его типографии, и на еще одну их книгу, сборник русских эмигрантских философов, доход от которого частично был наш. А второй вагон мы продали по более высокой цене, и на эти деньги напечатали в Эстонии Крученых и Радова и вернули долги. Продавался Введенский в основном в магазине «Гилея», который открылся как раз в конце 1992 года. Я помню, что специально не давал книгу Марку Фрейдкину в его магазин «19 октября», на что тот страшно обиделся. Мне нужно было, чтобы люди шли в никому неизвестную «Гилею», раскручивал магазин таким образом. И действительно — проторилась тропа. Еще двухтомник продавался по предварительной подписке в магазине «Академкнига» на Тверской, там сейчас, кажется, магазин «Benetton».

Фото: предоставлено Сергеем Кудрявцевым

А как возник магазин «Гилея»? На момент его открытия из независимых была только книжная лавка «19 октября»?

Да, она открылась несколько раньше, но я о ней тогда не знал. Идея была в том, что можно не только издавать нужные книжки, но и находить, и продавать такие же, профильные, то есть не только мои, но и другую близкую по смыслу литературу. Однако при открытии магазина не было почти ничего: я ничего не умел, и никто ничего не знал. Букинист Сергей Ниточкин, который работал около метро «Парк культуры», нашел мне первого директора. Мы для начала завели букинистические книги, конечно, третьесортные, потом по просьбе Института государства и права, флигель которого мы частично заняли, в продаже появилась юридическая литература — именно она и давала деньги на зарплату продавцам. Аренду мы в ту пору не платили, я некоторое время пользовался таким благом как сотрудник. Наконец, постепенно стало появляться то, ради чего все создавалось: мои книжки, разные поэтические сборники новых поэтов и прозаиков — Александра Еременко, Алексея Парщикова, Валерии Нарбиковой, Германа Лукомникова, Игоря Бурихина, Вилли Мельникова, Ивана Жданова, Айги, Холина, Сапгира и других, научные сборники по авангарду, по футуризму, всевозможные альтернативные издания, бук-арт. И появилась та публика, с которой возникали новые идеи. Саша Бренер, приехавший из Израиля, принес к нам свои тамошние сборники.

То есть российское независимое книгоиздание, которое могло наполнить магазин, появилось тоже в эти годы?

Да, тогда только начали издавать самостоятельно, и сразу появилась масса нового и интересного. Ведь на прилавках магазинов и лотков еще долго лежала чудовищная глянцевая макулатура. В 1989-м или в 1990-м инициативные люди не могли сами издавать книги, это надо было делать только через официальные издательства или организации, наделенные таким правом. Те первые мои репринты были сделаны через «Молодую гвардию», если не ошибаюсь. Целый ряд новых поэтических книжек, например, пропускался через издательство «Прометей». Помню, что одним из первых независимых издательств был «Интербук», у него был свой магазин в районе Китай-города, это было еще раньше «19 октября». Правда, книги там были не те, о которых я мечтал, но все же уже другие, не совсем советские.

После Введенского у тебя выходили Зданевич, Малевич, Кандинский, «Альманах дада»… А ты можешь сформулировать, что общего у интересующих тебя авторов?

Что вообще этих людей объединяет, новаторство? Ну понятно, что все они сегодня называются авангардом, то есть «идущим впереди», хотя все очень разные. Хлебников, Крученых, Маяковский были в одной группе, но что их еще объединяет, кроме их «Гилеи» и совместных акций? Можно попробовать выделить у авангардных мастеров сходные литературные или живописные приемы, но прием здесь не может быть определяющим, хотя многие все сводят именно к нему. Можно попытаться говорить о некоем литературном и прочем бунтарстве, скандальности, эпатирующем поведении, свойственных авангарду, но это тоже будет неверно. Они бунтари и скандалисты в разной степени: одни — больше, другие — меньше, третьи вообще ими никогда не были. А четвертые, наоборот, только скандалисты и больше ничего. Последнее может оказаться даже лучше для прижизненного успеха, потому что успехом больше всего руководит создаваемый образ. Я бы, скорее, говорил о неуправляемости и бескомпромиссности всего, что считаю подлинным авангардом. Впрочем, это можно отнести и к любому настоящему творчеству. Бренер называет авангард «неуправляемым зверем», и я это понимаю так же. Еще авангард противостоит напыщенной серьезности, с которой мы как раз сталкиваемся, читая научные труды про него. В нем много пародийного и перевернутого. В нем еще есть ощущение безнаказанности. Авангард — это и попытка прямого действия и воздействия, а не создание текстов и произведений для истории и портфолио. Он еще и своего рода знахарь, целитель, защитный амулет. Это и возвращение к древней простоте вещей, а вовсе не модернистские приемы усовершенствования производства или быта. Авангард — сугубо анархическое и противогосударственное явление в своей основе. Впрочем, как раз обо всем этом мы с Бренером вместе написали книгу, или, точнее, «гнигу», которую хотим выпустить ближайшей весной или, может быть, летом.

Обложка двухтомного собрания произведений Александра Введенского

Фото: hylaea.ru

А внутри авангарда у тебя есть свои предпочтения?

Для меня самый большой интерес представляет дореволюционный авангард, если говорить о какой-либо периодизации. И это прежде всего заумь, а от нее интерес движется к западному дадаизму, к наиболее радикальной философии искусства, к более обширной критической практике. Но также и к сюрреализму с его политическими воззрениями. Беспредметность в искусстве и в литературе меня привлекают больше, чем лефовское жизнестроительство, футуризм советского образца или салонный вариант сюрреализма с его спиритическими сеансами. Конструктивизм всегда волновал меня гораздо меньше — это уже советское явление, в той или иной степени связанное с государственной системой, с ее директивами или попытками уловить требование времени, идти в ногу с прогрессом. Я авангард понимаю иначе: необязательно как архаистское движение, но точно не как прогрессистское, модернистское, а значит модное или государственническое. Привлекательнее для меня даже идущая от Альфреда Жарри патафизика, позволяющая исчезать в беспредельной иронии или в складках словесной массы. Я всегда интересовался тем ранним русским футуризмом, который сейчас у культурологов и их студентов на втором плане. Он действительно анархичный, свободолюбивый, нерассудочный, не зависимый от социальных систем, но это не просто свободный эмоциональный взрыв, это раскрытие природы человека и напоминание об угрозе ее исчезновения.

В 2002 году ты начал издавать серию «Час Ч» — Введенский к тому времени был уже в мейнстриме, фактически все об этом говорили, все пытались расшифровать бессмыслицу, с чем ты, наверное, не очень согласен.

Я не согласен с расшифровкой бессмыслицы в принципе, потому что считаю, что не во всех явлениях нужно искать логику. Это то же самое, как присваивать и приспосабливать. Это рекуперация, как это называл Дебор, то есть обезвреживание, попытка сделать явление безопасным и благонадежным, обезоружить поэта. Я еще называю это оцифровыванием: когда явление переводится в набор кодов и ему приписывается ранг или порядковый номер. Авангард и заумь — попытка быть вне этого, этому противостоять, показать другие возможности. Наконец, палеопсихолог Борис Поршнев как-то поставил вопрос: а почему, собственно, нормальной надо считать логику, а не алогизм? Может быть, именно первую надо рассматривать как нарушение правил того, что принято называть нелепым или невнятным?

Итак, в 2002 году начинает выходить серия «Час Ч», в которой публикуются тексты разных левых радикалов. Давние поклонники издательства «Гилея» эту затею восприняли неоднозначно?

Да, и иногда выступали категорически против. А некоторые отказались сотрудничать в сборнике, посвященном Введенскому, который был составлен по материалам белградской конференции, потому что я к тому моменту издал статьи Ульрики Майнхоф и другие книжки серии.

Например, Омри Ронен.

Да, покойный Омри Ронен. Потом я узнал, что литературовед Николай Богомолов говорил нашим общим знакомым, что типа с этими людьми мы не сотрудничаем, при том что я его к сотрудничеству и не призывал. Книжку Майнхоф никто из них не открыл ни разу и не посмотрел, про что она, им было достаточно, что Ульрика была впоследствии террористкой. Если бы эти критики удосужились все же в эти статьи глянуть, то они бы нашли исключительно идеи, которые у нас сегодня принято называть «либеральными». Это ее работы против ксенофобии, против сползания страны к фашизму, против назначения на государственные посты бывших нацистских функционеров, против усиления капиталистической эксплуатации. Для меня это было совершенно последовательным шагом. Это был мой протест против нарастания русского варианта капитализма, такого тотального опровержения моих собственных ценностей и представлений, которые, казалось, только начинали жить вокруг.

Видимо, твою позицию просто не поняли?

Да, даже люди, довольно близкие мне, говорят, ну ты же издаешь как бы две линии. С одной стороны, эти линии можно условно разделить, а с другой стороны, есть целый ряд книжек или авторов, которых невозможно отнести ни к той, ни к другой. Ну, скажем, «Мазафакеры» — это постдадаистская арт-группа, которая устраивала политические акции в Нью-Йорке в конце 1960-х годов, или Ги Дебор, книга о кинематографе, которая, с одной стороны, представляет нам Дебора как постмарксистского теоретика, а, с другой стороны, определенно наследует идеям дада. Кстати, Дебор, как известно, в молодости называл себя дадаистом, потом был леттристом и делал авангардное кино. Или взять Малевича, его статьи в газете «Анархия», против диктатуры, против «харчевых» систем — капитализма и социализма? Это что, писал другой человек? Коммунистами были многие сюрреалисты, потому что сюрреализм — это способ переустройства мира, а не живопись для музеев. Эбби Хоффман — это, с одной стороны, левацкий протестант, с другой стороны — дадаист чистой воды, который вынес дадаизм из кабинетов на улицу, подобно Берлин-дада. А те берлинские художники осуществляли политические акции прямого действия, они частью стали коммунистами, частью остались дадаистами, потом все стали антифашистами — ну как это можно разделить? Думаю, никто это здесь не анализирует, интеллигентская тусовка считает, что я изменил идеалам академического авангардизма и стал издавать этих леваков, которые породили сталинизм и все прочее, — думаю, такая примитивная точка зрения. Очень много путаницы в головах, но за этим лежит стремление очистить авангард от нежелательных примесей, а по сути его выхолостить.

Насколько я тебя понял, для издательства «Гилея», для твоей деятельности и девяностые, и нулевые были примерно одинаковым временем. Повлияло ли на тебя происходившее вокруг?

Конечно, повлияло. Потому, например, и появилась серия «Час Ч», а потом серия «Планы на будущее» — такие белые книжки, где вышли Агамбен и Боб Блэк, Тиккун, Ванейгем и Невидимый комитет. Политическая серия тоже несколько изменилась под влиянием времени, стала ближе к искусству и философии. И все эти авторы тоже своего рода продолжатели русского авангарда. В целом же, конечно, воздействие времени на основные идеи было не таким большим. Мои собственные рассуждения и убеждения не настолько уж меняются в зависимости от того, что происходит на улице, не настолько прямо. Но мое издательство — это не моноидея, которая совсем не имеет развития, она обогащалась, конечно, и я, как любой человек, узнавал новые имена, новые факты, знакомился с людьми, которые сильно меня увлекали, однако резких поворотов в политике такого маленького издательства не было и не предвидится. Добавлю, что маленькое издательство только концептуальным и может быть. Издательство для меня — личное дело, оно зависит только от того, насколько я меняюсь сам внутри себя. Я начал издавать книги, когда мне было уже 30. Стал это делать достаточно зрелым человеком, это не было юношеским порывом, который мог бы сойти на нет, и со мной не могла произойти какая-то «обыкновенная история», как в романе Гончарова. Например, чтобы я вдруг стал ориентироваться на покупательский спрос. Либо я остановлюсь совсем, либо буду продолжать до гроба, что, правда, менее вероятно.

……………………………………………………………………………………..

Издательская биография директора и главного редактора «Гилеи» Сергея Кудрявцева